作者:钱文忠

目录

出版说明/

第一回 两古国交流文化 三法师跋涉取经/ 第二回 寻名师遍游海内 求大乘立志西行/ 第三回 涉弱水夜渡玉门 过五烽西绝大漠/ 第四回 文泰坚留法师 高昌国大开道场/ 第五回 度银山僧众遇盗 陟葱岭法师阻雪/ 第六回 通国书突厥迎玄奘 颁通牒可汗护佛法/ 第七回 入铁门再登帕米尔 寻佛迹南越大雪山/ 第八回 大雪山中积雪迷途 小乘寺里孤灯话旧/ 第九回 越黑岭初入北印度 访圣迹顶礼佛骨城/ 第十回 拜石窟倏见如来影 礼宝树巡行舍利塔/ 第十一回 入石门贤王迎上宾 集王城名僧论大乘/ 第十二回 大森林法师被劫 众豪杰弃邪归正/ 第十三回 越山渡水观光名都 听经问道访师佛国/ 第十四回 戒日王统治五印度 曲女城遍建众伽蓝/ 第十五回 渡恒河玄奘瞻佛迹 筑精舍善施给孤独/ 第十六回 生老病死太子逾城 不生不灭我佛涅/ 第十七回 灵山缥缈佛迹难寻 祗园荒凉圣僧流泪/ 第十八回 王舍城开讲瑜伽论 伊烂国途遇野象阵/ 第十九回 顺流而下遍游东天竺 遵海而南远求师子国/ 第二十回 丛林连绵冒暑远征 风涛险恶望洋兴叹/ 第二十一回 阿旃陀玄奘拜石窟 摩腊婆名王修文治/ 第二十二回 故国山河时萦梦寐 大士慈悲指示归途/ 第二十三回 讲大乘折服师子光 论外道义释婆罗门/ 第二十四回 众高僧苦留玄奘 二名王争请法驾/ 第二十五回 戒日王亲迎法师 曲女城大会诸侯/ 第二十六回 说法讲经花雨缤纷 巡游唱道宝象庄严/ 第二十七回 戒日王六开无遮会 玄奘师万里赴归程/ 第二十八回 千山遥隔故国云封 万水迢递归心似箭/ 第二十九回 三登帕米尔万山重叠 夜宿大龙池百鸟飞翔/ 第三十回 逾葱岭法师遇盗 涉山涧大象被溺/ 第三十一回 涉流沙万里归来 回故国百姓欢腾/ 第三十二回 弘福寺安置经像 洛阳宫面陈佛迹/ 第三十三回 集名僧翻译瑜伽论 奉帝旨修撰西域记/ 第三十四回 尊佛法亲制圣教序 隆恩遇敕赐袈裟衣/ 第三十五回 香花宝盖齐集慈恩寺 黄绢青灯遍译贝叶经/ 第三十六回 千古垂典浮图永固 万里传书友谊长存/ 第三十七回 众学士润饰译文 薛夫人舍身受戒/ 第三十八回 赐碑文勒石慈恩寺 迎御书轰动长安城/ 第三十九回 因热追凉法师患病 慎终追远玄奘营葬/ 第四十回 度帝子佛光王受戒 毕译事唐玄奘圆寂/

关于玄奘

玄奘(约600年——约664年),唐朝著名的三藏法师,汉传佛教历史上最伟大的译师。俗姓陈,本名祎,出生于河南洛阳洛州缑氏县(今河南省偃师市南境),佛教法相宗创始人。高僧,佛教学者、旅行家,与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家,唯识宗的创始者之一。

幼年出家玄奘家贫,父母早丧。十三岁出家,之后遍访佛教名师,先后从慧休、道深、道岳、法常、僧辩、玄会等学《摄大乘论》、《杂阿毗昙心论》、《成实论》、《俱舍论》以及《大般涅盘经》等经论,造诣日深。因感各派学说纷歧,难得定论,便决心至天竺学习佛教。贞观元年(627年)玄奘结侣陈表,请允西行求法。但未获唐太宗批准。然而玄奘决心已定,乃“冒越宪章,私往天竺”,始自长安神邑,终于王舍新城,长途跋涉十余万里。

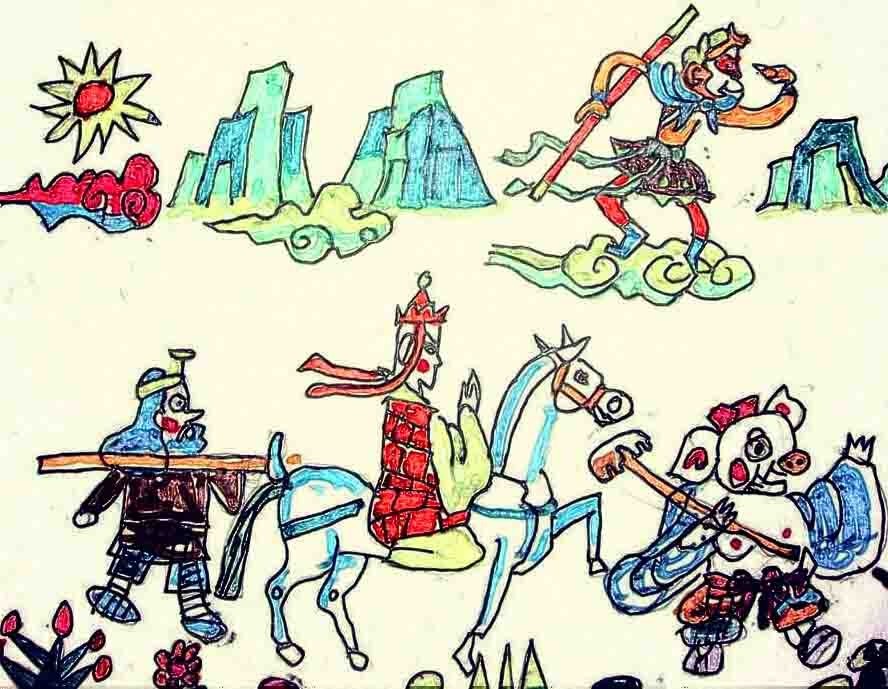

玄奘死于唐高宗麟德元年(664年,《旧唐书》本传作显庆六年,661年),葬于长安兴教寺(在今西安市南郊)。生平事迹见慧立、彦悰撰《大慈恩寺三藏法师传》。由于他的取经活动受人钦佩,使他后来逐渐变为神话中的人物。唐中叶就有关于他的传说,宋代出现《大唐三藏取经诗话》,明代又有《西游记》,使唐僧在中国成为家喻户晓的人物。

关于《玄奘西游记》

《玄奘西游记》系百家讲坛邀请首位上海青年学者担纲讲授的长度为36讲的节目,所讲的内容,正是普通百姓早已熟知的《西游记》故事的历史原型,但这个西行印度求法的大唐僧人的真实生活及其旅程的原貌到底如何,他一路上经过了哪些地方,都发生了什么有趣的故事,和《西游记》中所描述的场景有何异同等问题,《玄奘西游记》都能为读者一一讲解。

《玄奘西游记》自今年3月在央视十套起播后即反响良好,开播不久便创下了不俗的收视率,而在播出至24集后,更是连创百家讲坛收视新高。此次成书,在保留该电视节目整体内容的基础上,还根据钱文忠先生的演讲提纲稿增添未有机会展现在电视节目中的精彩内容,使得全书内容更为全面与准确,同时文字上也进行了润色。

评论

予惟文忠,英年岐嶷,苦读不倦。开电灯以继晷,恒通霄以达旦。中西兼通,古今同娴。刮垢磨光,探幽钩玄。手不停披,梵书佛典。张皇妙谛于字里,犀照真理于行间。故多能发前人未发之覆,士林中多有知之者。

——季羡林

我觉得钱文忠说玄奘,还是不错的。一集集看下来,印象很好。他把玄奘身上那种使命、理想、追求,不顾千难万险,敢于经受考验的精神,一步步发掘出来了。这是中国人的舍身求法的精神,是一种很宝贵的东西。

——王元化

“末那皈依”是指一种精神觉悟,是指在更高的峰巅,以更深的智慧回首浩瀚红尘。应该说《末那皈依》这本书是本世纪初的一部很重要、很有特色的心灵史、精神史、学术史。

——汤一介

相交既久,慢慢知道他不仅对欧洲汉学研究有所窥察,对中经史典籍、近代学术史也有不俗的理解,其文章引经据典,写来通畅惬意,见赏于周一良、王永兴、汤一介、庞朴诸先生。

——王守常

大陆学界兴起一阵陈寅恪热,很多人感叹像这样的人物现在的时代很难再出现了。钱钟书仙逝后,同样的感叹再次发出。但现在有了钱文忠这样的青年才俊,顿时令人觉得中国学界还是有希望。

——吴洪森

寻名师遍游海内 求大乘立志西行(1)

话说隋炀帝大业末年,农民因为不堪黑暗统治的压迫,到处起义;隋朝的反动统治,已经濒于崩溃。洛阳是隋朝的东都,本来号称文物之邦,可是这时成为黑暗统治的一个据点。为了镇压农民起义,隋朝派了心腹大将王世充镇守洛阳,残酷地屠杀农民,河洛一带,杀人如麻,弄得白骨遍野,烟火断绝。那净土寺里的和尚,也有一顿没一顿,常常忍饥挨饿。玄奘在净土寺里出家,已经数年,他年纪虽小,可是能够认识时势变迁。他看见净土寺里光景,一年不如一年,便和哥哥商议道:“洛阳虽是我们的父母之邦,但是现在这样兵荒马乱,常闹饥荒,看来我们是耽不下去了。我们兄弟二人,在这里出家,与其坐而待毙,不如走而求生。现在只有长安比较安定,听说唐王从晋阳起兵,已经占领了长安。我打算和哥哥前去长安,找一个寺院安身,不知哥哥意下如何?”他哥哥是一向爱护和接受玄奘的意见的,况且洛阳也实在住不下去了,遂表示同意。二人遂离开洛阳,入关到了长安。

这时正是唐高祖李渊武德元年(618年),唐朝初创,四方正在用兵。李氏父子忙于争夺政权,还谈不到提倡佛教,所以偌大京城里面,竟然找不到一个讲席。玄奘本意来长安求师问道,到此一看,不免心中失望。这时只有蜀中黑暗统治势力比较强固,秩序比较安定,名僧多半入蜀,所以当时蜀中佛法最盛。玄奘便对他哥哥说道:“这里既然没有道场,我二人在此无益,不如入蜀走一遭,就在那里访问名师。”他哥哥同意,遂又从长安出发,经过子午谷,越过天险的秦岭,到了汉中。在路上恰好遇着洛阳讲过经的空、景两位法师,师徒相见之下,十分高兴。大家在汉中停留了月余,玄奘虽在客中,仍不肯放过机会,天天从二人受学问道;最后大家结伴,向成都进发。

这时四方僧人,都纷纷向蜀中投奔。各地名僧既集成都,遂大开道场,互相论辩。玄奘心下高兴,更番听道基、宝暹和震法师讲经说法,兢兢业业,力求上进。不消二三年工夫,他遂遍通诸部。这时四方来成都听讲经的常常有好几百人,其中只有玄奘学问才识,超群出众。名声传布开去,一时吴、蜀、荆、楚、长江上下游一带,无不知道他的大名,想望他的风度,以能见他一面为荣。

玄奘在成都一住五年,到了唐高祖李渊武德五年(622年),他恰好年满二十七岁。在四川耽久了,当地各家学说,都已经听得差不多了,遂打算再入长安,访问其他名师。可是这一次他哥哥却不同意,他比较满足于现状,觉得成都地方安乐,坚留弟弟止蜀。玄奘是有大志气的人,如何肯听?遂趁哥哥不备,私自和商人结伴,从岷江泛舟而下,经过了有名的峨眉山下,穿过了奇险的三峡,遂到了荆州的天皇寺。

天皇寺是荆州第一大寺,这里的寺僧,早已听得玄奘的大名,这次既然来到,遂请他登坛说法。玄奘答应了,为大家讲大乘佛法,从夏天讲到冬天,一连讲了三遍。这时镇守荆州的是汉阳王李环,本是唐朝宗室,听见玄奘来到,非常高兴,亲自率领群僚,前来听讲。玄奘不慌不忙,登上讲坛,侃侃而谈,那时僧俗听众,何止千人。讲毕一章,大家提出问题,纷纷质疑问难;玄奘一一加以解答,没有一人不服;其中也有被他的辞句感动的,从心中加以钦佩。汉阳王在旁听了,也赞叹不已。一时各方面布施,堆积如山,玄奘一概不受,最后依然一身云游,北上中原,到了相州。

在相州地方,玄奘找到了有名的休法师,质疑问难;随后他又到了赵州,谒见了深法师,向他学《成实论》。最后又到了长安,住在大觉寺,向岳法师学《俱舍论》。这些国内名师,都为他访问殆遍。玄奘天资聪颖,只要听了一遍,都能够了解大意,及至他过目以后,便能历久不忘,虽然是一班宿学耆年的高僧,却没有人能超过他;至于综合各说,深思熟虑,更没有人能够及得他的。这时长安有法常、僧辩两位高僧,精通大小乘,遍览佛家经典,是当时全国的佛学大师,在长安开讲《摄大乘论》,一时听讲的人,四方云集,何止千人。玄奘赶紧前去听讲,专从二师研究“摄论”,反复讨论,二位高僧,也都同声赞叹,许他是佛门的千里驹。从此玄奘在长安的声誉,一天高似一天,没有一个僧徒,不知道玄奘的。

《玄奘西游记》前言(2)

本书是在《百家讲坛》的《玄奘西游记》讲稿的基础上,加以增补而成的。增补的部分主要是由于时间和电视节目特点的限制而没有完全讲述出来的内容,此外还增加了一些珍贵的图版。书后所附“参考书目”,意在为有进一步兴趣的读者提供最初步的导引。

钱文忠

《玄奘西游记》目录

上 册

前言………………………………

第一讲 玄奘身世………………

第二讲 皈依佛门………………

第三讲 求学之路………………

第四讲 潜往边关………………

第五讲 偷渡国境………………

第六讲 边关被擒………………

第七讲 险象环生………………

第八讲 身临绝境………………

第九讲 被困高昌………………

第十讲 异国传奇………………

第十一讲 龟兹辩经………………

第十二讲 一波三折………………

第十三讲 化敌为友………………

第十四讲 走进印度………………

第十五讲 佛影谜踪………………

第十六讲 巴国奇闻………………

第十七讲 真假女国………………

第十八讲 在劫难逃………………

第十九讲 绝处逢生………………

第二十讲 佛陀故乡………………

下 册

第二十一讲 情怯圣境………………

第二十二讲 求学奇缘………………

第二十三讲 雁塔传奇………………

第二十四讲 何去何从………………

第二十五讲 宗派之争………………

第二十六讲 论战因缘………………

第二十七讲 双雄斗法………………

第二十八讲 生死决战………………

第二十九讲 危机重重………………

第三十讲 东归轶事………………

第三十一讲 游子还乡………………

第三十二讲 会见太宗………………

第三十三讲 魂系真经………………

第三十四讲 弥勒真相………………

第三十五讲 晚年风波………………

第三十六讲 法师圆寂………………

玄奘西游记参考资料……………………

玄奘西游记后记…………………………

第一讲 玄奘身世(1)

古典小说《西游记》中,对玄奘身世的描写充满了传奇色彩——玄奘的父亲经历了金榜题名、洞房花烛的喜悦,又遭遇了月黑风高、抛尸江底的惨剧,使玄奘尚未出生就开始经受磨难。但历史上真实的玄奘有着怎样的身世呢?小说中的描写是凭空杜撰,还是有所依据?是什么样的人生经历,使他敢于跋涉往返十七年,远去西天取经?

唐僧师徒四人西天取经的故事几乎人人都知道,但与孙悟空、猪八戒、沙和尚这三个徒弟不同的是,唐僧在历史上确有其人,是唐朝时一个伟大的僧人,俗名陈袆,号称玄奘法师,又称唐僧。他曾跋涉十多万里,历时十七年,远赴印度取经,并著有《大唐西域记》,是中国乃至世界历史上一位伟大的旅行家、翻译家和佛学家。

按照历史记载,在一千四百年前的唐朝,玄奘孤身一人远行万里,翻过雪山,穿过沙漠,到了遥远的印度,九死一生,说他是伟大的旅行家那是毫无疑问的。

说他是伟大的翻译家呢,那就更没有争议,因为他一个人翻译或者主持翻译的佛典达到了一千三百余卷,而且翻译佛典是一项非常艰难的工作,因为他是将其从梵文——现在公认最复杂、最困难的一种语言——翻译成中文,由金陵刻经处(今南京市内)汇集出版的玄奘译著全集多达四百册,那就远远不是著作等身,而是超身了。同时玄奘还做过一件不同凡响的事,按照记载,他不仅把佛典从梵文翻译成中文,还把老子的《道德经》和一部中国僧人用汉语撰写的佛学著作《大乘起信论》翻译成梵文。很可惜,这两部译著我们现在无缘得见,但是有记载表明玄奘曾翻译过。

说他是伟大的佛学家,那也没有什么好争议的,他创立了法相唯识宗,是开宗立派的一位佛学大师,更不必说他从遥远的印度,当时佛教的中心,带回了很多新的佛教理论、佛教思想。

但是很少有人称玄奘为伟大的文学家。且不论他是不是伟大的文学家,有一点是非常明确的——如果没有玄奘,没有玄奘西行的激发,我们今天所拥有的四大古典小说名著中,肯定不会有《西游记》。所以即使我们不能说玄奘是一个伟大的文学家,他也是一个对中国文学史上有着非常重大影响的人物。

也正因为如此,古往今

责任编辑:admins

浏览:次